Каждое свое движение я сознавал и контролировал, критического восприятия действительности ни на секунду не утрачивал. Что я попробую списать этот факт на сон или на мимолетный перекос сознания, Господь предусмотрел. Когда, поднявшись с постели, я попробовал сообразить, что же это со мной было, я сразу же вспомнил про близкий потолок — взобрался па раковину и исследовал место свода, которое разглядывал во время раздвоения, сразу же обнаружил и ту самую сетку трещин, и отслоение в двух местах побелки, и раздавленного комара — чего при том ничтожном освещении шестидесятивольтовой, запрятанной в нишу за решетку лампочки, видеть с пола никак не мог…

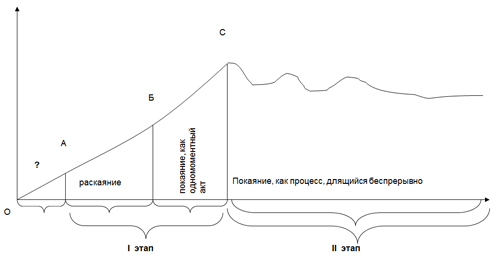

Что понимаю под словом «покаяние». Если схематично, то примерно следующее.

1) (А-С) — это первый этап покаяния. Он состоит из двух временных отрезков.

а) Отрезок (А-Б) — это период раскаяния. Это время, когда человек, в жизни которого произошел какой-то сбой жизненного ритма: несчастный случай, болезнь, крушение, оказавшись на обочине и придя в себя, признает, что жил неправильно. Начитает сожалеть о случившемся, он даже испытывает какие-то угрызения совести. Он соглашается, что действительно болен и нуждается в лечении.

Однако одного лишь раскаяния для исцеления совершенно недостаточно. Во-первых, потому, что предметом рассмотрения при раскаянии избирается исключительно лишь то, что уже произошло. И в большинстве случаев, раскаиваясь, раскаивающийся совершенно не принимает во внимание свое будущее. А если и берет на себя какие-то обязательства перед своим завтра, то чаще всего по формуле: «…ударил человека… в глаз… зрения лишил… зачем?., глупость сотворил… безусловно… в следующий раз нужно не в глаз, а в нос…» Потому митрополит Антоний Сурожский говорит: «раскаяние и покаяние — это больше задание на будущее, нежели озирание назад».

Во-вторых, при раскаянии человек чаще всего винится лишь перед самим собой за зло, причиненное исключительно лишь самому себе. Места другим пострадавшим от совершенного им зла, в его саможалении и оплакивании себя — нет.

В-третьих, раскаяние содержит в себе признаки ложной самодостаточности. «Я же раскаиваюсь, я же признаю, что, разбив вам окно, поступил плохо — чего вы еще от меня хотите?!» Раскаяние лишь слова, за которыми непременно должно последовать действие — вставание па колени. Раскаяние — эмбрион: родится человек или нет — еще не известно. Считая же, что сожаления о случившемся, признание себя неправым, раскаяние это и есть само покаяние, человек останавливается на полпути. И результаты этого самообмана, подмены покаяния раскаянием, я наблюдаю ежедневно — из 100, действительно раскаявшихся убийц, покаявшихся — единицы.

б) Отрезок (Б-С) — это покаяние как одномоментный акт. И если с греческого покаяние, метанойя, перемена ума, то (Б-С) это тот самый момент перемены, переворота, когда человек разворачивается на 180°: уже признавший себя на стадии раскаяния «больным», встает, приходит к врачу и, открыв ему свою, болезнь, просит об исцелении. В этот момент обращения кто-то падает на колени, кто-то заламывает руки, но, по сути, со всеми происходит одно и то же: человек вдруг с поразительной отчетливостью ощущает приближение Бога и обрушивает себя к Его ногам.

Силой же, переводящей человека из раскаяния в покаяние, является чувство вины. И чем оно сильнее, тем больше шансов, что человек не остановится на полпути, не застрянет па ступени раскаяния и в какой-то момент все же достигнет некой точки не возврата (С), после которой покаяние переходит в новую фазу — в действие непрерывное.

И если подойти к заповеди о второй щеке с этой позиции, то, думаю, позволительно будет предположить, что, кроме иных смысловых аспектов, оно содержит в себе и прямой призыв — предоставить виновному возможность ощутить себя виновным. Все же, что происходит сегодня и по эту сторону забора, и по ту, мне кажется, сводится как раз к обратному: не позволить никому почувствовать себя хоть сколько-нибудь виновным: ни перед травиной, ни перед человеком, ни перед Вечностью. Но, напротив, — только обиженным и ущемленным. А значит, имеющим все основания защищаться, давать сдачи, как отдельному обидчику, так и государству в целом, а при желании и возможностях переходить и к превентивным мерам — к априорному нападению.

2) Отрезок (С-Д) — это второй этап покаянии. Показаться врачу для того, чтобы из больного стать здоровым, тоже мало. За получением диагноза следует целый курс: режим, лекарства, процедуры. «Горит в ночи распятие лицом па вест, а исповедь — не снятие, а новый крест…» Переменить ум: мировоззрение принципы — нужны и старание и время. (И я, конечно, не о спасении делами). Потому, в тот момент, когда человек становится на колени, а затем встает с них, покаяние не заканчивается. Если заканчивается, то человек снова скатывается, лишь раскаянию (саможалению), и никакого преображения в нем не происходит. В противном же случае его покаянный акт перерастает в покаяние, непрерывно длящееся, в постоянное состояние обратившегося, прекращающееся уже только вместе с земным его пребыванием.

3) Есть еще отрезок (О-А). Что он существует, это очевидно. Это некие дни, Предтечи, призывания к покаянию: «Приготовьте путь Господу, прямыми сделайте стези Ему…» (Лука 3:4). Он предшествует раскаянию, здесь тоже происходит много важного: «Иногда даже не столь важно само действие, сколько то, что к нему подготовляет, делает его неизбежным» (Из писем А. Эфрон к Б. Пастернаку). Но это уже отдельная тема.

Таким образом, проецируя всю эту схему покаяния лично на свой случай, я бы сказал, что всё, изложенное мною до этой строки, относилось только к стадии «Раскаяние» — из точки (А) в точку (В) я добирался в течение четырех месяцев. И если в этом месте поднести промежуточный итог, то, думаю, что состояние мое к тому моменту выглядело уже как-то так.

Во-первых, к тому времени я окончательно признался в собственной несостоятельности: согласился, что и как юрист, и как семьянин, и как человек вообще, я оказался слабым и ничтожным.

Во-вторых, я открыл для себя мир невидимый, признал трансцендентность реальностью. Признал, что Сокамерник, мыши, вещие сны, мое «раздвоение» есть факты вовсе не разрозненные, а все они лишь звенья какой-то одной цепи, где последующее есть продолжение предыдущего. Что за всеми этими манипуляциями отчетливо прослеживается чье-то мягкое, но настойчивое стремление привлечь мое внимание, подвести меня к какому-то выводу и принятию решения.

Человек это действительно территория, на которую Бог входит исключительно лишь по призыву самого человека. Но в одержимого, в дочь Иаира, в слугу сотника Он вошел Своим исцелением и воскрешением, не имея на, то, ни их личного согласия, ни их приглашения. Кто-то (мне всегда казалось, что это была моя умершая мать) молился и обо мне.

Обстоятельство признания мною существования мира потустороннего, в спою очередь, потребовало от меня пересмотра всего моего мировосприятия. Ревизии всех моих прежних убеждений и позиций — начиная от «теории большого взрыва», до вопросов сугубо прикладных — о преступлениях и наказаниях и т.д.

С учетом «вновь открывшихся обстоятельств» — всё выглядело совершенно по-другому. Но самым главным результатом стала трансформация моей трусости — превращение ее в страх. В страх смертный, не имеющий ничего общего с иными страха-ми, высоты, темноты и прочими. Я вдруг начал понимать, что всю жизнь боялся вовсе не того, чего должен был бояться. Я, как и большинство живущих, боялся смерти. Смерти как опасности, потери, неведомой боли, как конца всему. И уже находясь в камере смертника, я все еще продолжал бояться именно этого, и именно всего лишь боялся, а не ужасался, а где-то даже и желал его, и поторапливал приходом — потому что видел теперь в смерти еще и конец своему позору и всем остальным проблемам. Столкнувшийся же теперь со свидетельствами существования мира Невидимого, с реальностями и каких-то посмертных форм бытия, и осознающий себя нарушителем норм и правил, предусмотренных для всякого проходящего по земле (скорее всего именно той самой невидимостью и установленных), я начал догадываться, что бояться нужно было вовсе не смерти, а жизни. Того, что ожидает меня после остановки моего сердца здесь.

Неожиданность обнаружения этого посмертия, ощущение его как опасности, и все это на фоне неумолимо сокращающегося расстояния до линии перехода (число стоящих передо мной в ожидании расстрела смертников сократилось еще на одного человека), на мой взгляд, и стало причиной преобразования моего дрожания в страх, теперь уже настоящий, производящий перемены.

Допущение мною предположения о существовании посмертия привело меня и к расширению зоны поиска причин моего краха за рамки дня, в котором: я совершил преступление. Допустив, что Тот мир — реальность, что мой Сокамерник, моя мать, кто-то еще и еще незримо наблюдают за мной, а значит, являются свидетелями всему, что я говорил «в темноте и на ухо внутри дома» (Лука 12:3) от мгновения моего появления на земле, я решил сам проинвентаризировать свое прошлое — не сотворил ли я в своей жизни, кроме убийства, еще чего, чего не знают здешние, но знают тамошние.

Я начал вспоминать.

Мир — это белое, белое и вдруг черное. Плюс — минус. Верх — низ, Янь — Инь. Поэты и художники, правда, твердили что-то там о полутонах-светотенях, множествах величин промежуточных, но все ведь понимали — лирика. А действительность: луна — это то, что в луже. Так учили. Так было удобнее и самому. А значит, там, где я еще добрый, способный пожалеть то, что уже не «я» — там я еще не злой, еще не душегуб.

Оперируя именно этим примитивом, я просто ткнул пальцем — попал в свои 13 лет.

…Смоляные ямы на краю нашего села вырыли, когда прокладывали асфальт. Дорогу построили, остатки гудрона в ямах присыпали песком, но на следующее, же лето, в жару, гудрон нагрелся, песок провалился и гуси и телята, принимавшие издали блестевшие на солнце смоляные лужи за воду, шли на этот блеск, ступив па смолу, увязали, падали, и медленно засасываемые расплавленным варом, погибали.

На требование селян огородить ямы администрация совхоза выставляла встречное — выгонять телят в общественное стадо. Селяне противились — на вольном выпасе телята росли лучше, вопрос завис, и из года в год телята снова и снова забредали в смолу и гибли.

Мы жили на самом краю села, наши телята тоже ходили вольно, и в мои обязанности входило периодически, выбегать к ямам и всякую, пытающуюся приблизиться к ним животину, выпроваживать за овраг. Я выбегал, выпроваживал, но иногда все, же опаздывал и находил теленка, а, то и двух, и трех, уже в смоле. Глупые, увязнув копытом, они, вместо того, чтобы попятиться, делали еще шаг вперед и второй ногой, и хорошо, если падали набок, но чаще мордой в гудрон. Смола заливала им рты и ноздри, и я находил их уже хрипящими, задыхающимися, с раздутыми животами, с распятыми ужасом и кричащими о помощи глазами. Кричащими ко мне.

До заброшенного амбара было метров сто. Я бежал к нему, выламывал доску, хватал заранее припасенную в лопухах банку с соляркой, опять летел к яме, бросал доску па смолу, добирался по пей до телячьей морды, и окуная руки в солярку, разгребал смолу, очищал ноздри, обкладывал, огораживал их палками, щепками, тряпками – всем, что имелось под рукой, лишь бы только смола снова не залила их, пока я добегу до села и приведу взрослых.

Иногда взрослые прибегали слишком поздно, и всякий раз смерть очередного теленка становилась для меня трагедией. Я забивался в сарае под ларь и, кляня, и взрослых за их нерасторопность, и себя за то, что побежал не в контору, а к магазину, ревел.

Из этого получалось, что в свои 13, я еще умел и сострадать и сочувствовать, а значит, превращаться в убийцу начал где-то позже…

Тогда я перескочил в дни ближайшие ко дню преступления, не успевшее стереть слово «телята» сознание, выхватило о них же.

Я расследовал дело о падеже скота в одном из районов нашей области. Причин падежа было много, но около полусотни голов пало в результате просто жестокости. Вывозя телят на летние пастбища, грузчики при этом систематически забывали брать с собой трап, их просто сшибали с тракторных телег ударом сапога. Они прыгали, ломали себе передние ноги и, пролежав в поле неделю-две, не имея возможности пастись, погибали от голода…

Я вспоминал тогдашние свои переживания и реакции — и там я еще был не бесчувствен, и все мое тогдашнее поведение казалось мне достоверным тому подтверждением: к уголовной ответственности были привлечены все имеющие отношение к этим фактам лица, в том числе и главные специалисты, депутаты Райсовета — со снятием депутатской неприкосновенности (случай по тому времени очень редкий) («Бюллетень Прокуратуры РСФСР, 1986 год).

Я готов был уже сделать вывод, что в свои 27 лет я все еще не был лишен способности, чувствовать чужое страдание — не был бесчеловечен. И только произнеся это «бесчеловечен», я, наконец, сообразил — к человеку.

Это произошло там же, в те же дни. Чтобы не вызывать доярок в прокуратуру, я выехал в совхоз сам и попросил поселить меня па несколько суток в общежитие. Ночью ко мне вбежала женщина и сообщила, что ее сожитель, только что вернувшийся из мест лишения свободы, убивает ее ребенка. Женщина предупредила, что у него нож, потому, когда я вбежал в избу и уловил в темноте какое-то движение — сразу ударил. Включив свет, я увидел парня. С голым торсом он лежал на полу у окна. Забрав ребенка, женщина убежала, я тоже собирался было уйти, но что-то насторожило. Я подошел к парню. Пульса не было, зрачки, как мне показалось, на свет не реагировали, на полу под головой я увидел кровь — падая, он ударился основанием черепа о выступ подоконника. Я решил, что он мертв.

Зачем и почему я совершил последовавшие затем действия, я не понимал, но я точно знал, что в тот момент я должен был действовать именно так и никак иначе. Я мгновенно вытащил труп на улицу, бросил в сугроб, и сам, удивляясь — зачем я это делаю? — стал растирать его грудь снегом. Вернулась женщина. Мгновенно оценив ситуацию, сказала: «Скажу, что упал сам». В это время в конце улицы появился прохожий. Не сговариваясь, мы с женщиной схватили труп за ноги и поволокли снова в избу. Когда перетаскивали через порог, голова его слегка стукнулась об пол. Мне показалось, что и нога его в моих руках тоже как будто бы дернулась, я оглянулся, а в следующее мгновение он, словно подброшенный пружиной, подлетел и оказался на ногах. И снова кинулся на меня…

Замечено, что судить о себе следует не по совершённому после предварительного рассмотрения ситуации, а по тому, как ты среагировал прежде, чем успел что-либо оценить и взвесить. Я побежал тогда не сразу. Чтобы я стронулся женщине пришлось рвать па себе вол ось! Я поймал себя и на бесчувствии по отношению к ее сожителю. «Убил! Следствие! Суд!» — и ни мысли о нем. О том, что только что лишил жизни человека. Таскал его туда-сюда как колоду, расшибая о ступени и пороги. И как мгно-венно согласился па ложь сокрытие факта убийства…

Покружившись в тех днях, я теперь уже без труда отыскал и другие примеры собственного безразличия к страданию человека. Для меня это было почти откровением. И я совершенно искренне изумился, почему же я не замечал всего этого за собой раньше? Почему этого не замечали во мне другие? А если замечали, то почему никогда не указывали мне на это? И я снова вспомнил.

Это относилось к поре моего студенчества. У меня был друг. За четыре года меж нами не было не то что ссоры, но даже размолвки. А в тот день, выйдя из общежития, мы стали спускаться к автобусной остановке, о чем-то говорили. И вдруг он, совершенно вне контекста разговора, сказал: «Ты сможешь убить». Это прозвучало столько нелепо, что я и не удивился, и не обиделся, и даже не спросил, почему и к чему он это сказал. Я только хохотнул и продолжил говорить о своем…

И еще. Моему сыну исполнилось два года. Жена была на ночной, а я никак не мог уговорить его уснуть. Я дочитывал ему одну сказку, он тут же требовал другую. Наконец, я сказал, что у меня уже слипаются глаза. Он пристально посмотрел на меня и, вдруг выдохнув: «Лей!», погасил свет и отвернулся к стене.

Рассердившись, он мог сказать: «не дружу с тобой», «не буду любить», наконец, мог пригрозить, что «уедет насовсем к бабушке Вере» — слово же «злой» я услышал от него впервые. Мне всегда казалось, что если уж я и могу быть жестким, несправедливым, неискренним, то, конечно же, только по отношению к посторонним — к кому угодно, ко всему миру: на работе, на улице, в спортзале — но исключительно вне семьи. Возвращаясь же домой, к жене и детям, своих настроений и раздражений я никогда с собой не приносил. В этом отношении я старался контролировать себя с предельной тщательностью, и сын, дороже которого для меня никого не было, не мог видеть меня ни недовольным, ни раздерганным, ни тем более злым.

Я долго не мог уснуть, а утром спросил его: «Я, правда, злой?» Он бросился мне на шею и стал убеждать, что «пошутил», что я по-прежнему «людимый». Он пожалел, но я уже ничего не понимал…

Они оба: и друг, и сын, — уже тогда, задолго до трагедии, каким-то особым чутьем уловив запах уже начавшегося во мне тления, пытались предостеречь меня, но я уже «и видя не видел, и слыша не разумел» (Мф. 12:13).

Опуская прочие подробности моих тогдашних прозрений и открытий, отмечу лишь, что в результате я выбрел-таки к началу, в основе которого оказалась банальность, отмеченная мною еще в период собственной прокурорско-судебной практики. Суть ее в том, что отдельный факт проявления человеком человечности: подобрал выброшенного на помойку котенка, еще не основание утверждать, что этот человек добр — что уже через десять шагов от этой помойки он не ударит в лицо первому же встречному, слишком смело посмотревшему ему в глаза, прохожему. Что человек часто использует право защиты слабого только для того, чтобы выплеснуть собственную агрессию, самоутвердиться, полюбоваться собой. Что содержание человека это и зверь, и ангел одновременно, и кто из них оказывается в их извечном противостоянии, сильнее, зависит от того, на чьей стороне в ту или иную секунду, окажется сам человек.

Из этого следовало, во-первых, то, что я уже за сутки до совершения убийства помог бабе Мане перейти дорогу, а дяде Феде уступил место в трамвае, нельзя было принимать за доказательство того, что на ту минуту все еще был добрым человеком.

Во-вторых, что, занимаясь поиском момента моего превращения из человека в убийцу, я искал ту самую, отсутствующую в «темной комнате кошку». Что момента этого не существует! Что этим моментом является вся моя жизнь, в течение которой, ежесекундно выбирая между добром и злом, я чаще оказывался на стороне своего зверя. Ежедневно, ежечасно, удваивая его силы своим выбором, я возрастил его в себе до таких размеров, что однажды наступил и тот день, когда он задушил во мне не только моего ангела, но отстранил от власти управлять самим собой и меня самого…

Отец Александр Мень замечает, что прежде, чем заняться поиском истины, Бога, сначала нужно найти самого себя. Способов множество. Один из них: вернуться к своему началу. В этом деле камера смертника действительно подспорье, ее стены становятся зеркалами — отражают тебя в любом фрагменте твоего прошлого не таким, каким ты хочешь видеть себя сам на том или ином отрезке твоего прошлого, а таким, каков есть. У меня же, кроме зеркальных стен камеры, были еще жена и дети. Я снова сел за письмо, чтобы самостоятельно, уже с учетом вновь открывшихся обстоятельств, дать оценку всей своей жизни, пролистывая в обратном направлении — от камеры смертника до крыльца, с которого долго не мог спуститься, страшась его высоты. Но самое главное — теперь уже то и дело, подергивая глазами вверх, уже не исключая того, что «нет ничего тайного» (Лук.8:17). И если говорят, что добро и зло в человеке присутствуют в смешанном состоянии (чем, видимо, и объясняется то, что, сделав доброе, тут же творю злое, и снова доброе), то, наверное, это были уже именно те дни, когда во мне начался некий процесс поляризации содержимого. Отделение через самое мелкое сито больного от здорового, живого от мертвого.

Первая часть книги

– Глава 1

– Глава 2

– Глава 3

– Глава 4

Вторая часть книги

– Глава 5

– Глава 6

– Глава 7

– Глава 8

– Глава 9

– Глава 10

– Глава 11

– Глава 12